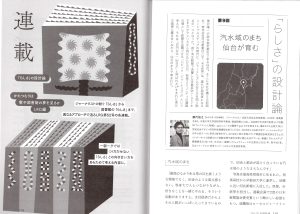

藤代裕之さんによる寺島のインタビュー記事が『LRG』誌に掲載されました!

藤代裕之さん(法政大教授、ソーシャルメディア論)が「LRG~ライブラリーリソースガイド」(岡本真さん発行)の2025夏号の連載「らしさの設計論」に、「汽水域のまち 仙台が育む」と題し、河北新報のメディア風土と震災、WEBの時代状況と絡め、筆者の仕事を紹介してくださった。藤代さんは各地のローカルジャーナリストとも交流・取材を重ねる。

藤代さんが仙台に遠路取材に来られたのは今年1月。私の東北文化学園大での後期ラストの授業(マスコミュニケーション論)に参加され、授業のゲストで元河北同僚の安倍樹さん(当時メディア担当役員)と二人にインタビューなさった。

早稲田の雑踏になじめず映画館でロマンポルノの「切なさ」にはまり、映画斜陽の中で「人間のドラマを描けるなら新聞も同じだろう」と就職したこと、初任地の農家の長男たちの生きる切なさを連載したことも、ありのまま書いてもらえた。これはうれしかった。

米国留学(2002~3)で地方紙の改革運動「シビックジャーナリズム」と出合い、WEB時代のメディア革新よりも、地域の住民とつながることから始まる(Connection making business)記者像を見出し、そこから『シビックジャーナリズムの挑戦』(日本評論社)を刊行したことも記してくださった。藤代さんと出会いのきっかけでもあったと思い返す。

14年前に震災が起こり、紙の新聞の限界を感じて震災取材ブログを始めたこと、そして夕刊編集部にいた安倍さんも「現場でできることを」と街を歩き生活情報ツイッターを発信した。極限状態の暗闇の中で読者や外界への「つながり」を求めた結果の行動をも、藤代さんは克明に記録してくれた。変化はこうした中から生まれることを改めて知る。

『東日本大震災から10年以上が過ぎ、梅田が提唱した総表現社会は実現した。情報はあふれ返り、災害が起きれば当事者のソーシャルメディアのアカウントに新聞やテレビが情報提供を求めるようになった。その一方で、偽・誤情報も増え、事実よりも目立つこと、面白いことが重視されるアテンション・エコノミーがソーシャルメディアを駆動するようになった。新聞は部数を減らし、影響力を低下させるだけでなく、「マスゴミ」と呼ばれ批判されている。そんな時代にジャーナリストの役割はあるのだろうか』(同連載記事より)

藤代さんの問題提起に今、記者、ジャーナリストを名乗る一人一人が答えを返さねばならない。私は問われると今、「声を伝えられない誰かの役に立てたら」との思いがあるばかりだ。

EPSON MFP image

EPSON MFP image