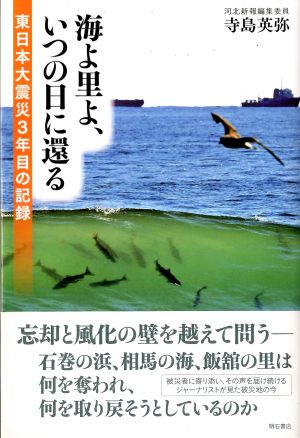

海よ里よ、いつの日に還る 東日本大震災3年目の記録

- 単行本(ソフトカバー): 312ページ

- 出版社: 明石書店

- ISBN-10: 4750339687

- ISBN-13: 978-4750339689

- 発売日: 2014/2/28

- amazonでのご注文

はじめに

2011年3月11日、大津波が東北の太平洋岸をのみこみ、福島第1原子力発電所の壊滅的な事故 と放射能汚染が数百万人の暮らしを巻き込んでから、3年がたちました。「復興」という言葉が数え切れぬほど語られましたが、被災地となった古里の姿、汚染や風評という消えぬ痛み、失われた家族や隣人との暮らし、何よりも傷ついた人の心の取り返しのつかなさを、誰もが胸に思っています。3年という時間は何も解決せず、何も癒さず、新たな問題を生み出しては山積させ、この瞬間にも、厳しい選択を迫っています。待つか、踏み出すか、とどまるか、離れるか、帰るか、帰らぬか、ふんばるか、もうふんばれぬか――。

1年前の3月11日、荒れ野のままの石巻市門脇町の寺で3度目になった鎮魂の祈りを取材し、翌日、 名古屋の経済界関係者の催しを訪ね、被災地の現状に耳を傾けてもらいました。そして、同じ会場で大手不動産会社トップを招いたセッションの盛況を目の当たりにし、参加者たちがアベノミクスと景気回復への期待を口々に語るのを聞きながら、招いてくれた主催者への感謝とともに、異邦人の孤独のような複雑な思いに襲われました。

それから巨額の復興事業が被災地にバブルを生じさせ、建築建設の資材、人件費の高騰と相次ぐ入札不調、働き手の流出をも招き、「復興の足を引っ張っている」という嘆きを石巻で聴きました。 「(福島第1原発の汚染水の)状況は完全にコントロールされている」という安倍晋三首相のブエノスアイレスでの発言が福島の浜の人々を怒らせ、テレビの向こうの虚構のように映った2020年東京オリンピック熱に、新たな危惧を覚えました。高度経済成長期の東京五輪の建設ラッシュに吸い込まれた東北の出稼ぎ者の歴史もよみがえるのではないか、古里を再生しようとする自助、自立の芽まで空洞化にのまれないか、と。

この本は、11年3月から書き続ける被災地取材記のブログ『余震の中で新聞を作る」の90~109回 (13年2月~14年1月)を、「震災3年目の記録」として加筆、再構成しました。河北新報の震災報道の一環として、苦境の古里を人々はどう生きるのか――を社会面連載「ふんばる」などで報じ、ノートに記した当事者の声、ありのままの事実を余すところなくブログに書きとどめる。それを3年間、 自分なりの仕事としてきました。当事者が語り、目にした事実、においや暑さ寒さのどんな一片も、 伝えるべき、記録すべき、共有されるべきもの、と考えるからです。情報だけで震災の実相は分かり ません。地方紙の領域を超え、当事者の声を被災地の外へつなぐのがブログ。読む人が石巻の浜や相馬の海、飯舘村の里へ思いを飛ばし、「奪われたもの、取り戻すべきものが、いつの日に還るのか」という語り合いに耳を傾け、起きている現実を追体験できるように、と願っています。

地方紙記者の取材は、1本の記事を書いて終わりではなく、そこからが始まりです。縁ができた人を何度も訪ね、「遠くの他者」であることの壁を乗り越えて、初めて、発せられる言葉の意味、根っこにある事実、見えなかった状況や前史も見えてきます。通うことで知る変化や驚きが、続報になります。「忘却と風化、風評」の壁を超え、続報を伝えることが、震災4年目も変わらぬ、われわれの役目です。そうした日々の事実を掘り起こしてきた河北新報の同僚たちの記事も、本文で紹介してい ます(写真は、私と写真部の門田勲)。

柳原和子というノンフィクション作家をご存知でしょうか。がんとの闘病11年間の末に08年3月、 57歳で逝きました。存命ならば、震災をどう取材したか、と考えます。

『訪問者でしかない取材、観ようと意識した取材から生まれた私の言葉は、逃れようもなく巻き込まれた当事者を超えることはできない』――。「がん再発日記」としてつづった著書『百万回の永訣』 (中央公論新社)から血のようにほとばしる肉声です。

06年に読み、砲弾のような言葉を浴びせられ、青臭い記者の自我をこなごなに砕かれました。肉声は時を超え、震災取材の現場にも響きました。「わたしは彼らではない。傷ついた人々は、戻るところのある観察者を、心根のところで拒んでいる。しかも、観察は観察でしかない。当事者を超えられない。それどころか、当事者を裏切ることさえある』(同)

柳原さんは医療過誤事故被害者の取材を重ねながら、寄り添ったはずの当事者から最後に拒まれ、 「結局、わたしはどこにも属していない、属することのできない傍観者と知った――根無し草だった』 (同)という絶望を味わいました。しかし、卵巣がんを発症して8カ月の人院で、患者の過酷な闘病と死、心情に寄り添わぬ医師との壁、多様な選択を認めない治療の現実を見つめ、内外の患者と専門家らに取材を重ね、自らの闘病を記録し続けました。 『帰る場所のない当事者にやっとなれたのである。他人を現場にすることはない。さもしく悲しみの現場を漁ることはない。自らを現場にせよ』(同)。その激しい呼び声に、私は「どうしても、この人に会わねばならない」と思い、京都で闘病する彼女を訪ねました。この本でも被災地の当事者たちと出会えます。遠くても、人を思うことから人につながれます。忘却と風化、風評の壁を超え、会いに来てもらえる。そんな本になればと願います。

2014年2月

寺島英弥